AIに仕事を任せる日が、本当に来るなんて想像していましたか?

2025年7月、OpenAIは「ChatGPTエージェントモード」を世に送り出し、その未来をぐっと現実に引き寄せました。この記事では、エージェントモードが何をできるのか、どこまで頼れるのかを、具体的な事例を交えて紹介していきます。実務でAIを使ってみたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

AIエージェントの進化は、もはや止まらない。

これまでのAIは、与えられた質問に答えるだけの存在だった。生成AIが登場してからは、文章や画像を瞬時に作り出せるようになり、私たちはその能力に驚かされてきた。

だが今、AIはさらに一歩先へ進んでいる。自ら目的を理解し、必要な情報を収集し、考え、判断し、そして実行する。それはもはや「ツール」ではない。意思を持ってタスクに取り組む“デジタルアシスタント”として、ビジネスの現場で存在感を増している。

AIが業務に「使われる」時代から、AIが業務を「動かす」時代へ。その変化は、すでに始まっている。

「関連記事」:【自社R&D】AIエージェントが実現した、展示会後のメール対応効率化

OpenAIも、この大きな流れに乗り遅れるわけにはいかなかった。2025年7月17日、彼らは「ChatGPTエージェントモード」の提供を開始し、自社がAIエージェントの未来をけん引する存在であることを明確に示した。

前述のとおり、従来のChatGPTは一問一答のチャットに特化していたが、エージェントモードでは様相が一変する。 AIが目的を把握し、自分で判断しながら処理を進め、必要なアクションを取り、最終的な成果を提示する。 人間のように一連の業務フローを担う存在として、ChatGPTは新たな領域へと踏み出した。

たとえば、「競合企業の新製品情報を調べ、レポートにまとめてください」と依頼すれば、AIが必要な情報を検索し、要約し、レポート形式にまとめてくれるのです。これにより、担当者は面倒な事務作業に追われることなく、より戦略的な業務に集中できる環境が整います。

エージェントモードの一連の自律的な動作を支えているのが、OpenAIが新たに設計した統合型のエージェントシステムです。

エージェントモードを使うと、画面に仮想のパソコンが立ち上がります。まるでAIと一緒に同じ端末で作業しているような感覚です。

AIはこの中でツールを切り替えながら、状況を理解して、タスクをどんどん進めていきます。動きも見えるので、何をしているか把握しやすいのがポイントです。

具体的には、こんなツールを駆使します:

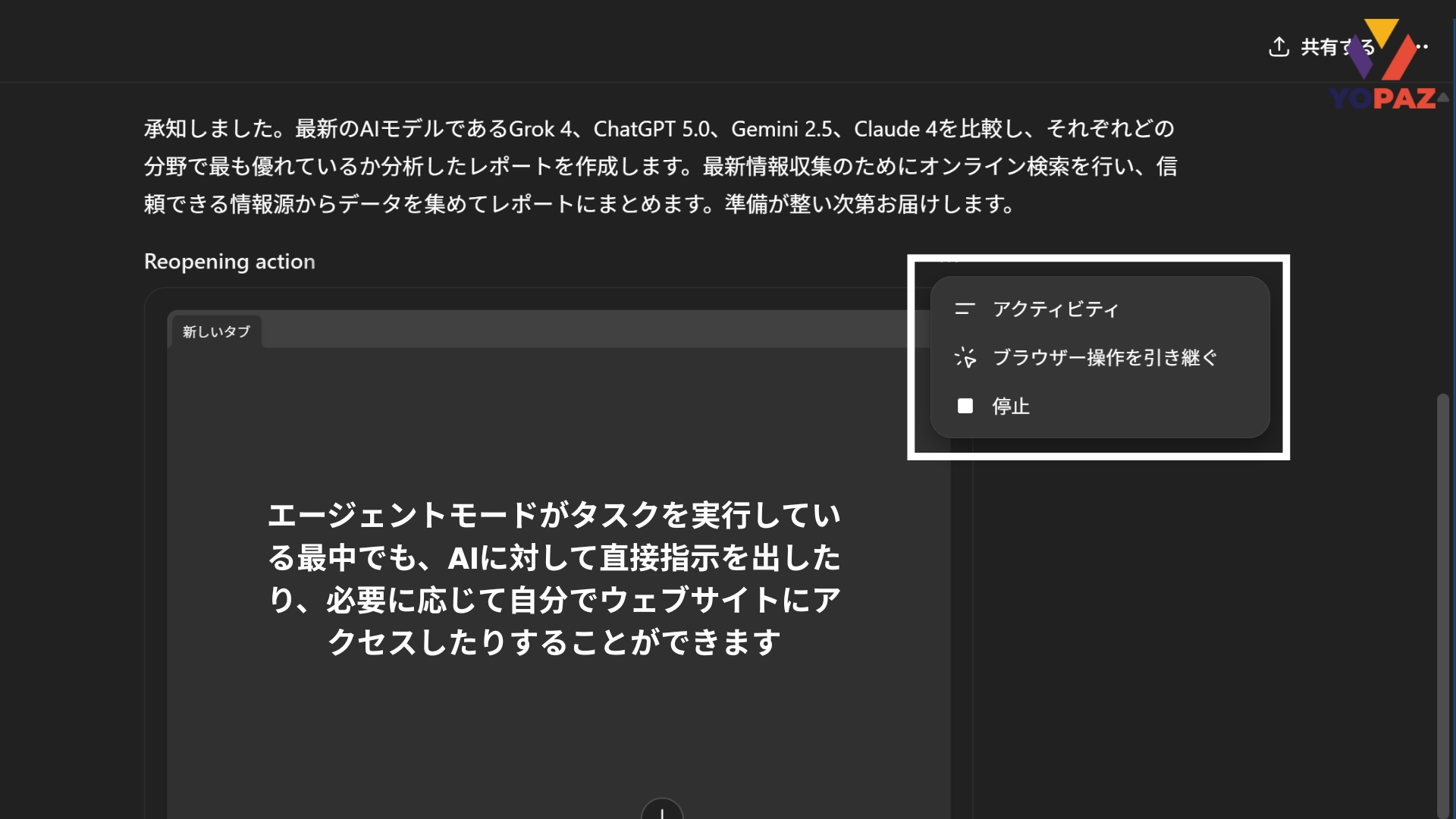

AIだからといって、すべてを勝手に進めるわけではありません。エージェントモードは、人間と一緒に仕事を進める前提で設計されています。

ChatGPTのエージェントモードが本当に役に立つのか。

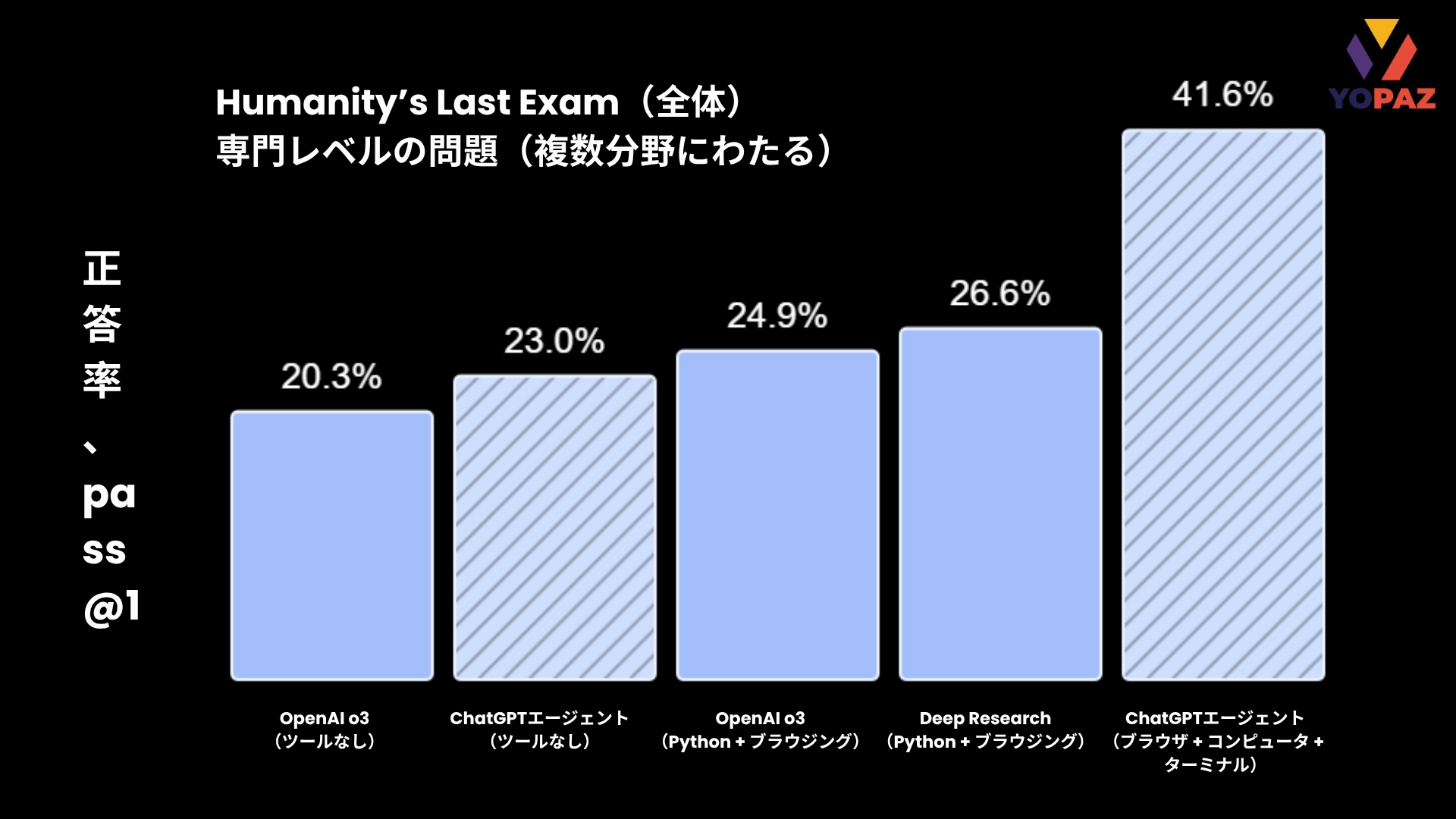

それを確かめるために、OpenAIはさまざまなベンチマークテストを通じて実力を検証しました。評価は大きく3つの観点から行われ、それぞれが「現場で使えるAI」としての価値を測るうえで、重要な手がかりになっています。

最初の注目ポイントは、AIがただ情報を処理するだけでなく、試行錯誤しながら最適解を導く力を持っていること。

代表的な例が「Humanity’s Last Exam(HLE)」。このテストでは、大学・大学院レベルの専門問題に対してエージェントモードが41.6%の正答率を記録しています。さらに、同じ課題を複数のアプローチで解き、最も自信のある結果を採用するという「並列実行戦略」を用いた場合、スコアは44.4%まで向上しました。

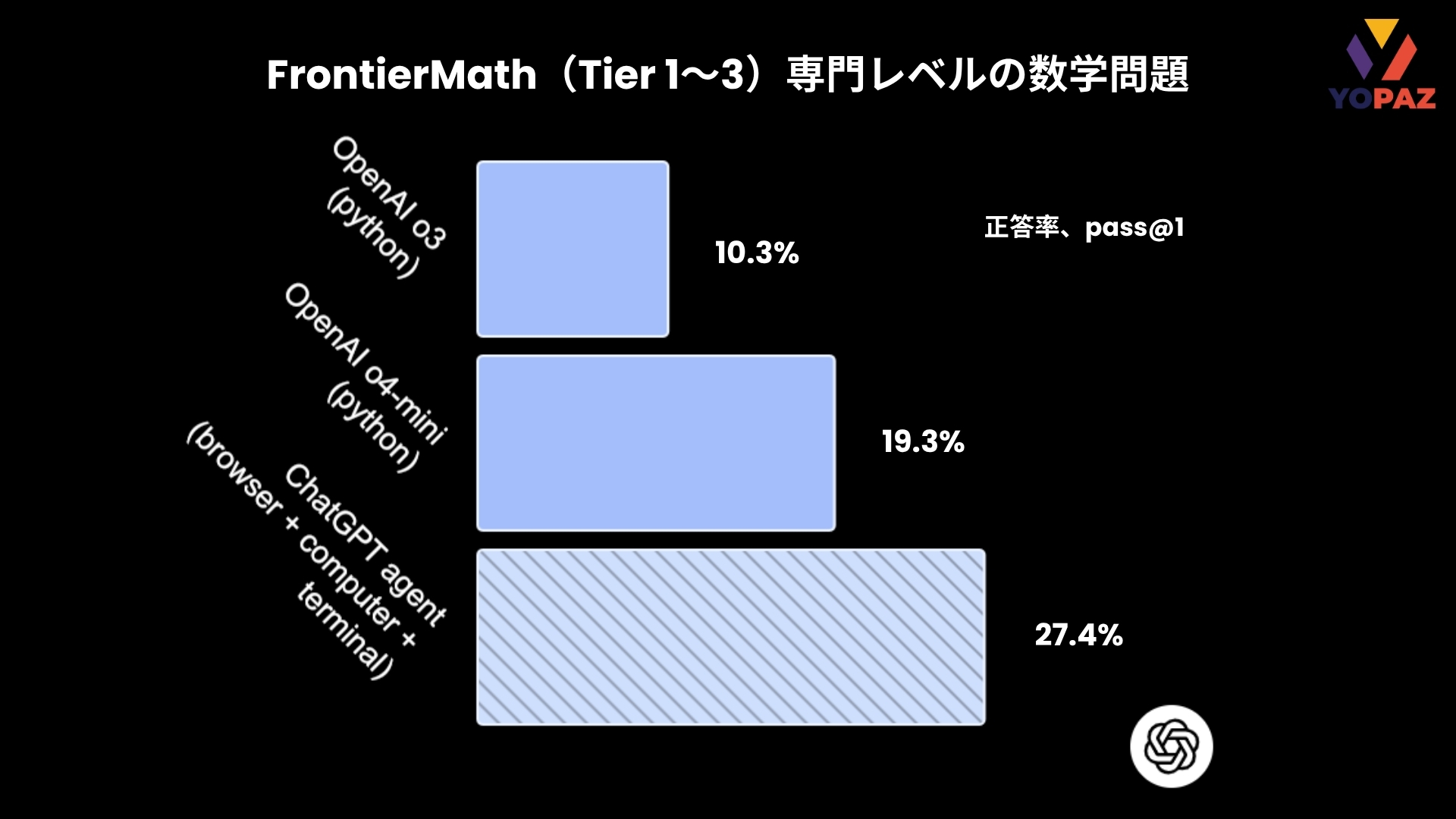

加えて、専門家でも時間を要するような数学の難問ベンチマーク「FrontierMath」でも、ChatGPTエージェントは27.4%の正答率を達成しています。これは、AIが抽象的な問いに対しても深く考え、自らの判断で進められる力を持ち始めている証拠です。

次に注目すべきは、実際のビジネスで使われるような専門性の高いタスクに対しても、高い精度で対応できる点です。

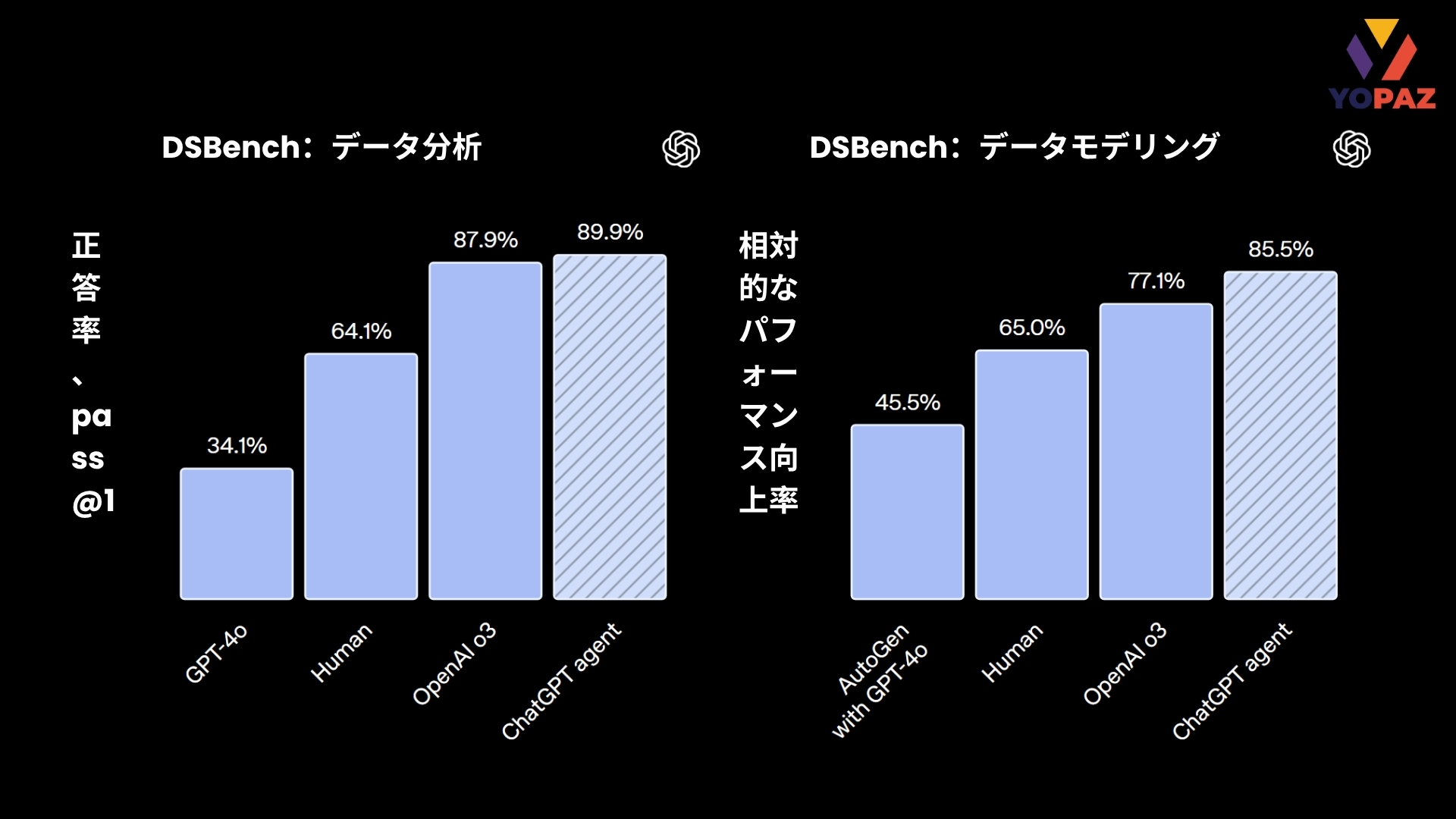

特に衝撃的だったのは、データサイエンスタスクを評価する「DSBench」。このベンチマークでは、ChatGPTエージェントが人間の専門家を上回るパフォーマンスを示しました。

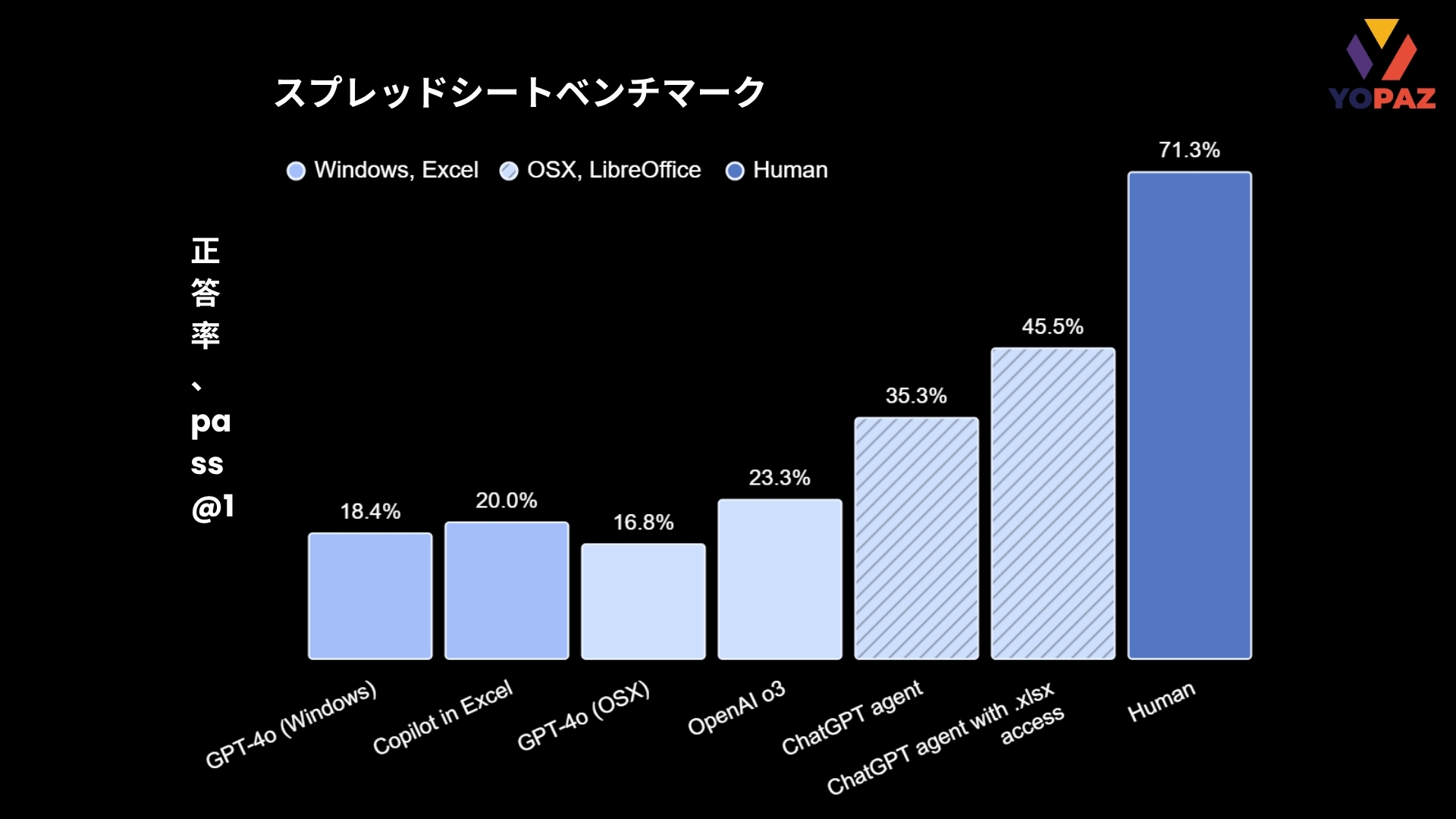

スプレッドシートの実務タスクに近い「SpreadsheetBench」でも、45.5%の正答率を記録し、MicrosoftのCopilot in Excel(20.0%)を大きく引き離しています。

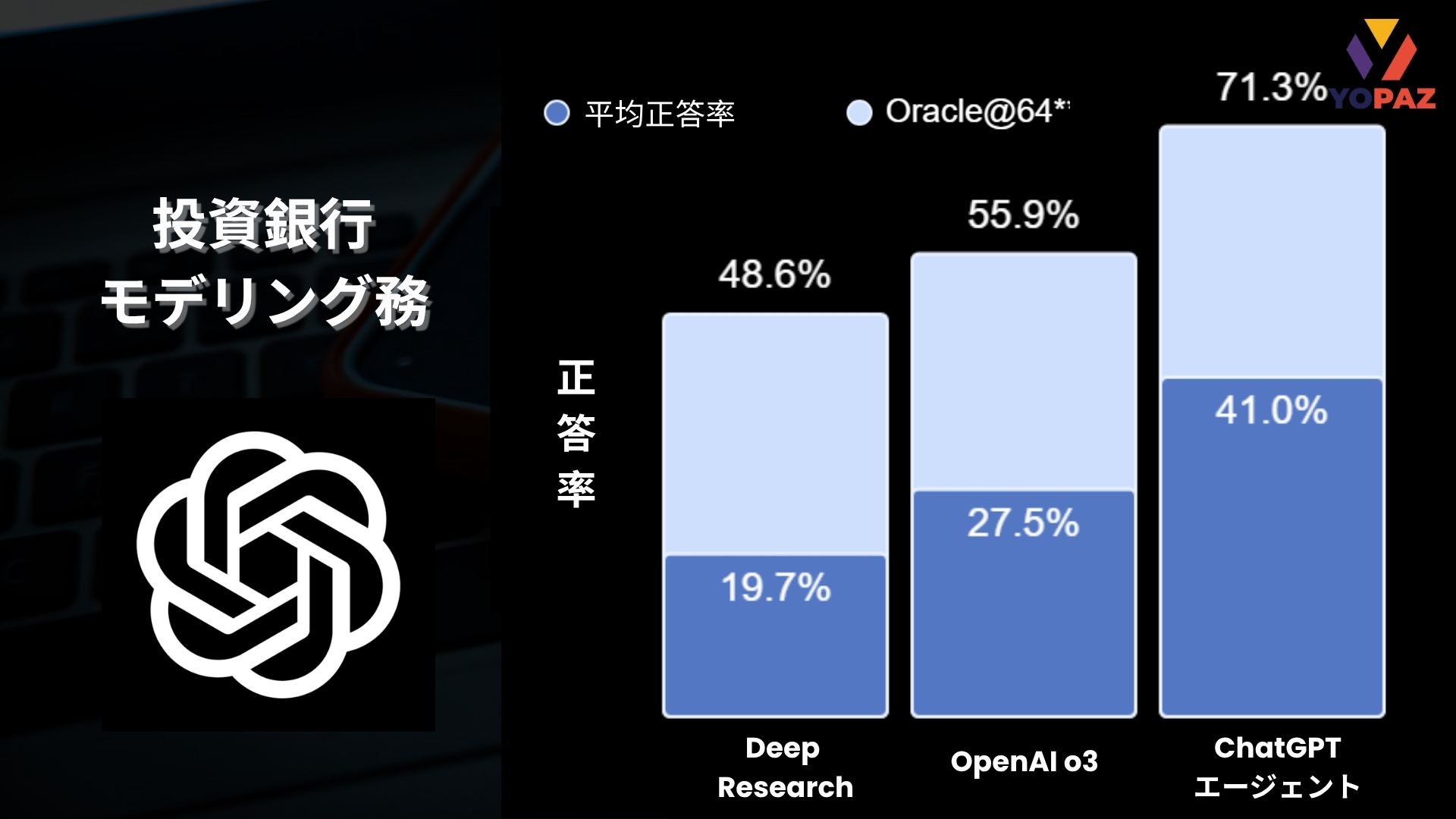

また、財務モデリングなど投資銀行の若手アナリストがこなすような実践的タスクでも、従来モデル(o3・Deep Research)より高い精度を達成。

最後の優位性は、Webを単なる情報源としてではなく、「操作対象」として扱える能力です。

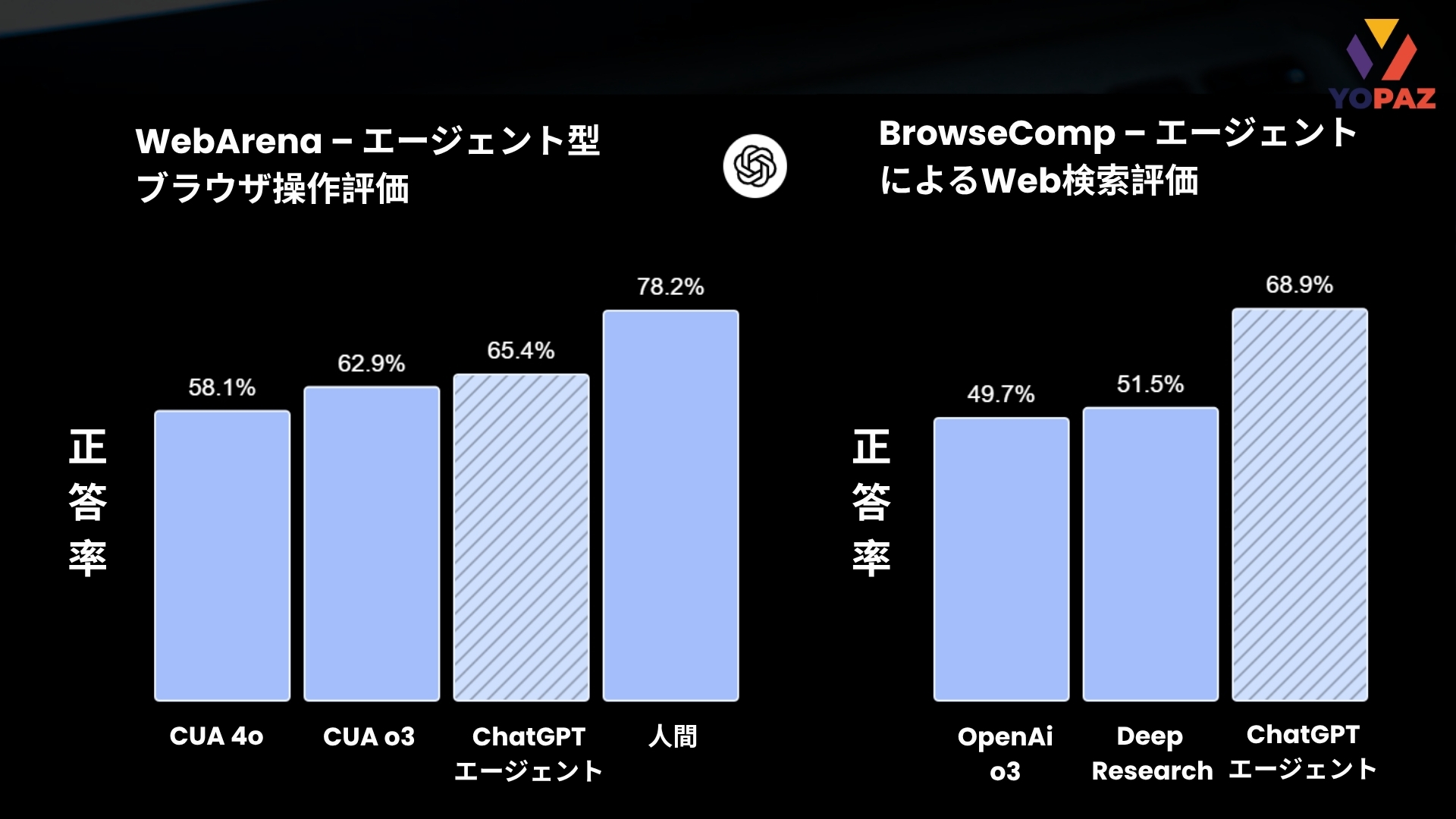

「WebArena」というテストでは、Webサイト上のリンクをクリックし、フォームに入力し、選択肢をフィルタリングするなど、まさに人間のようなブラウザ操作を自律的に行うことができました。

また、情報検索の難易度が高い課題に対するベンチマーク「BrowseComp」では、ChatGPTエージェントが68.9%という最高スコアを記録。

この機能を活用すれば、旅行や施設のオンライン予約、データ登録、商品購入といった業務も、自動化の対象になります。

ChatGPTエージェントモードは、OpenAIがそれぞれ別々に開発してきた「Operator」と「Deep Research」という2つの技術を統合することで生まれました。それぞれに魅力的な機能が備わっていたものの、単体では実務の現場で本格的に活用するには力不足でした。

Operatorは、AIがウェブサイト上でクリックや入力といった一連の操作を代行する技術です。人間がマウスとキーボードを使って進める作業を、そのままAIが仮想的にこなすイメージに近いでしょう。ただし、そこで得られる情報が「なぜ重要なのか」を判断したり、タスクの全体像を踏まえて動いたりすることまではできませんでした。

一方、Deep Researchは、情報を集めて理解し、そこから要点を抽出することに長けています。調査レポートの作成や知識の整理といった作業では力を発揮しましたが、調べた内容を活かして具体的に何かの手続きを進める、というところまでは踏み込めませんでした。

「関連記事」:【緊急検証】Grokに仕事させたらこうなった:ChatGPT・Perplexity・Geminiも巻き添えに

こうした限界を乗り越えるために、OpenAIは2つのアプローチを統合し、エージェントモードを作り上げました。

ここまでエージェントモードのすごさを見てきましたが、そろそろ現実的な話に移りましょう。では実際の仕事の中で、何を任せられるのでしょうか?

具体的なユースケースを通じて、「まさか、そんなことまで?」と思わず驚くような活用のヒントがきっと見つかるはずです。

まず一番わかりやすくて、実は一番インパクトが大きいのがこれです。 エージェントモードでは、人間のようにWebサイトを操作できます。たとえば:

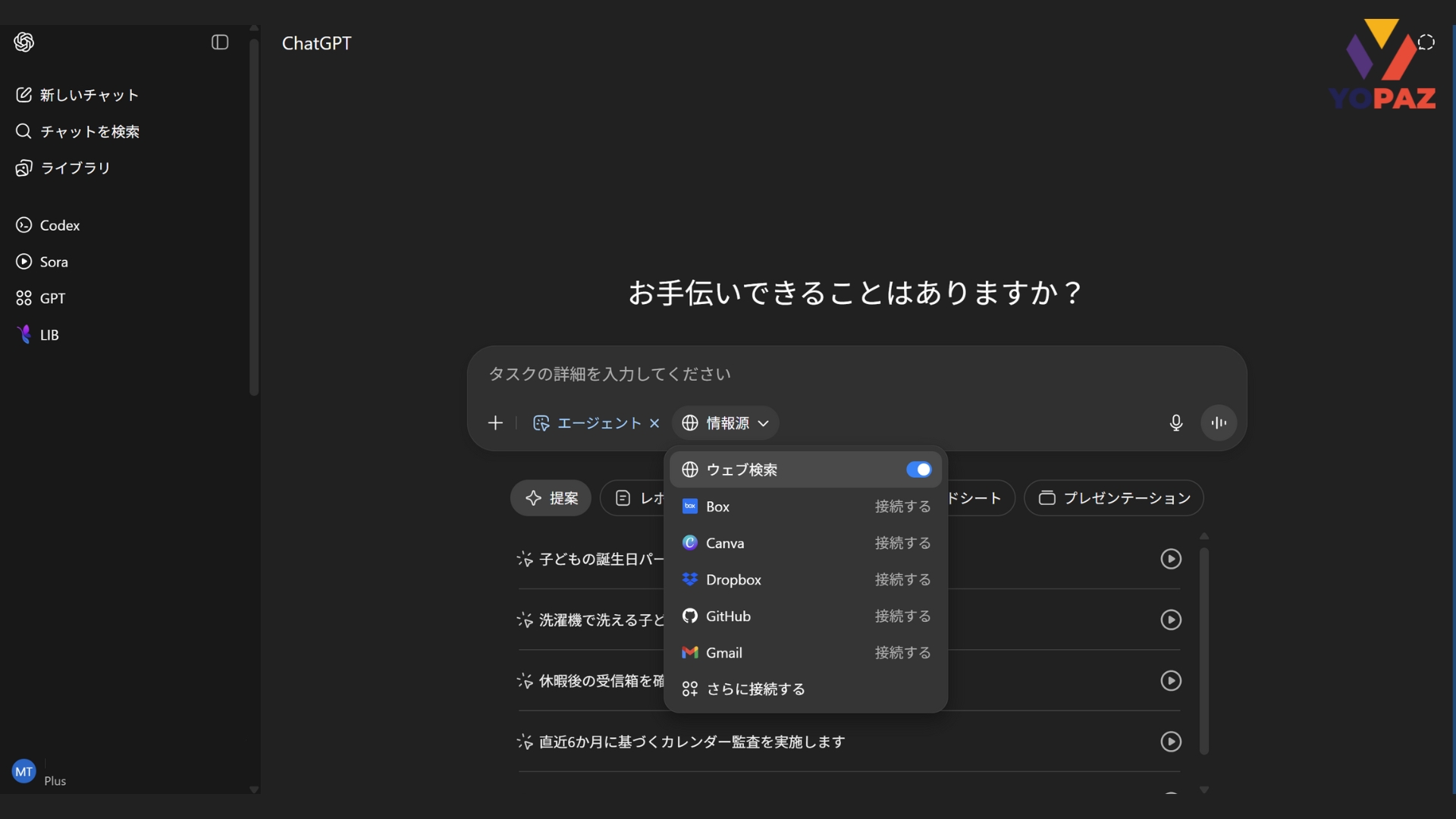

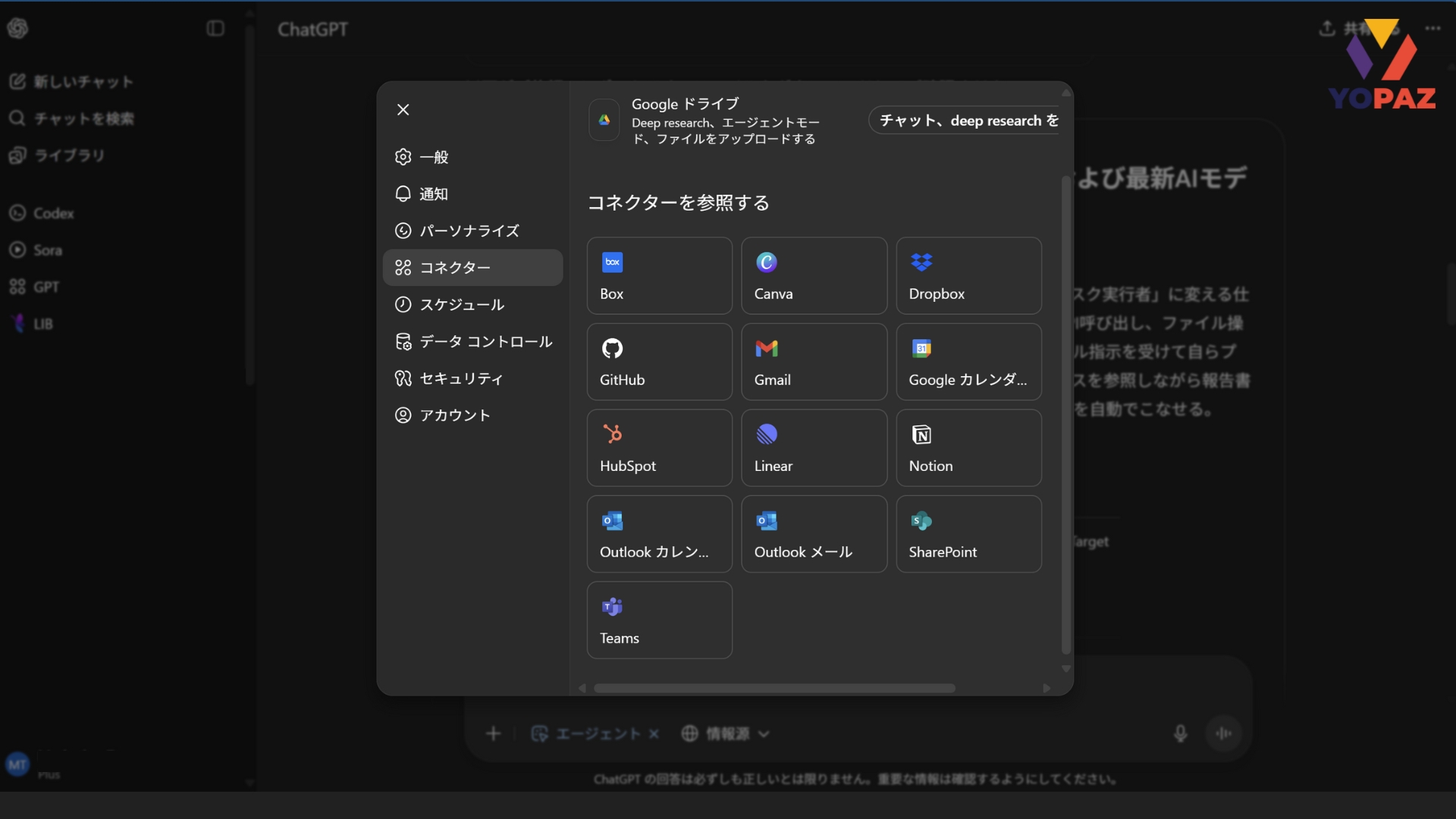

ChatGPTコネクターを活用すれば、エージェントは日々の業務にぐっと近づきます。接続できるサービスは、GmailやGoogleカレンダー、GitHub、Canva、Microsoft Teamsなど、どれも仕事で欠かせないものばかりです。

たとえば、受信トレイから重要なメールだけを抜き出して要約したり、予定の空きを確認したり、リポジトリから必要なコードを引っ張ってきたりと、あちこちのツールを横断してタスクを進めてくれます。

AIにいろいろ指示を出したとして、「で、結果は?」という場面は少なくありません。でもご安心を。エージェントモードは、最終成果物を“ファイルの形”で仕上げるところまで担当してくれます。例:

しかも、それらは編集可能なファイル形式なので、あとから自分で直したり追記したりもOK。

「途中までAIに任せて、最後は自分で仕上げたい」タイプの人にもぴったりです。

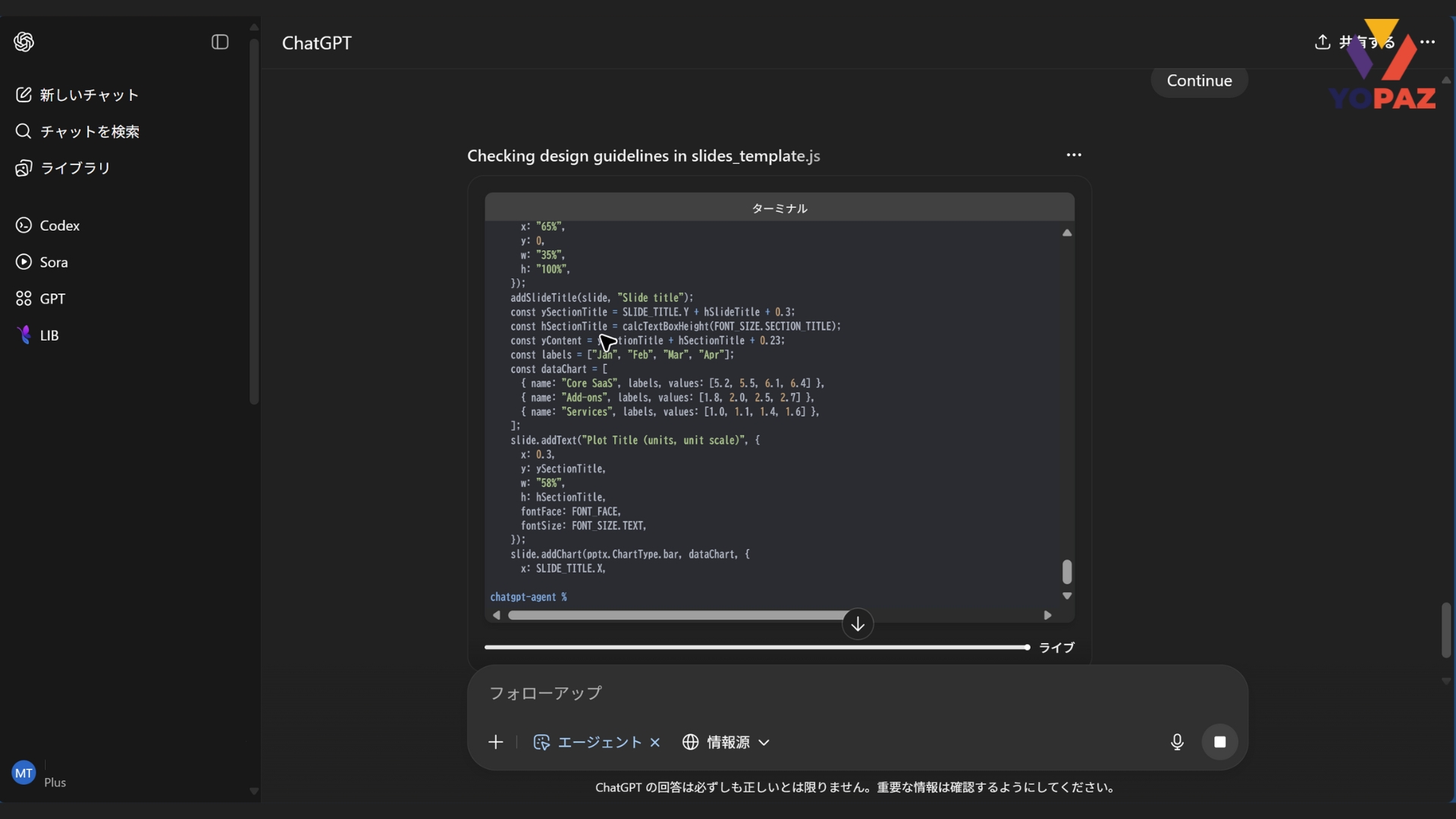

エージェントは、内部にターミナル環境を備えています。ここでは、Pythonコードを自動で書いて実行し、データ分析などの複雑な処理を進めてくれます。

たとえば、CSVファイルを読み込んで統計的に分析したり、ファイル形式を別のものに変換したりといった作業も可能です。プログラミングの知識がなくても、こうした一連の処理をAIが代わりにこなしてくれるのは非常に便利です。

ChatGPTのエージェントモードを使ってみたいけれど、「どうやって使うの?」「料金は?」と不安な方も多いかもしれません。でもご安心を。設定は意外なほどシンプルで、複雑な手続きは一切ありません。

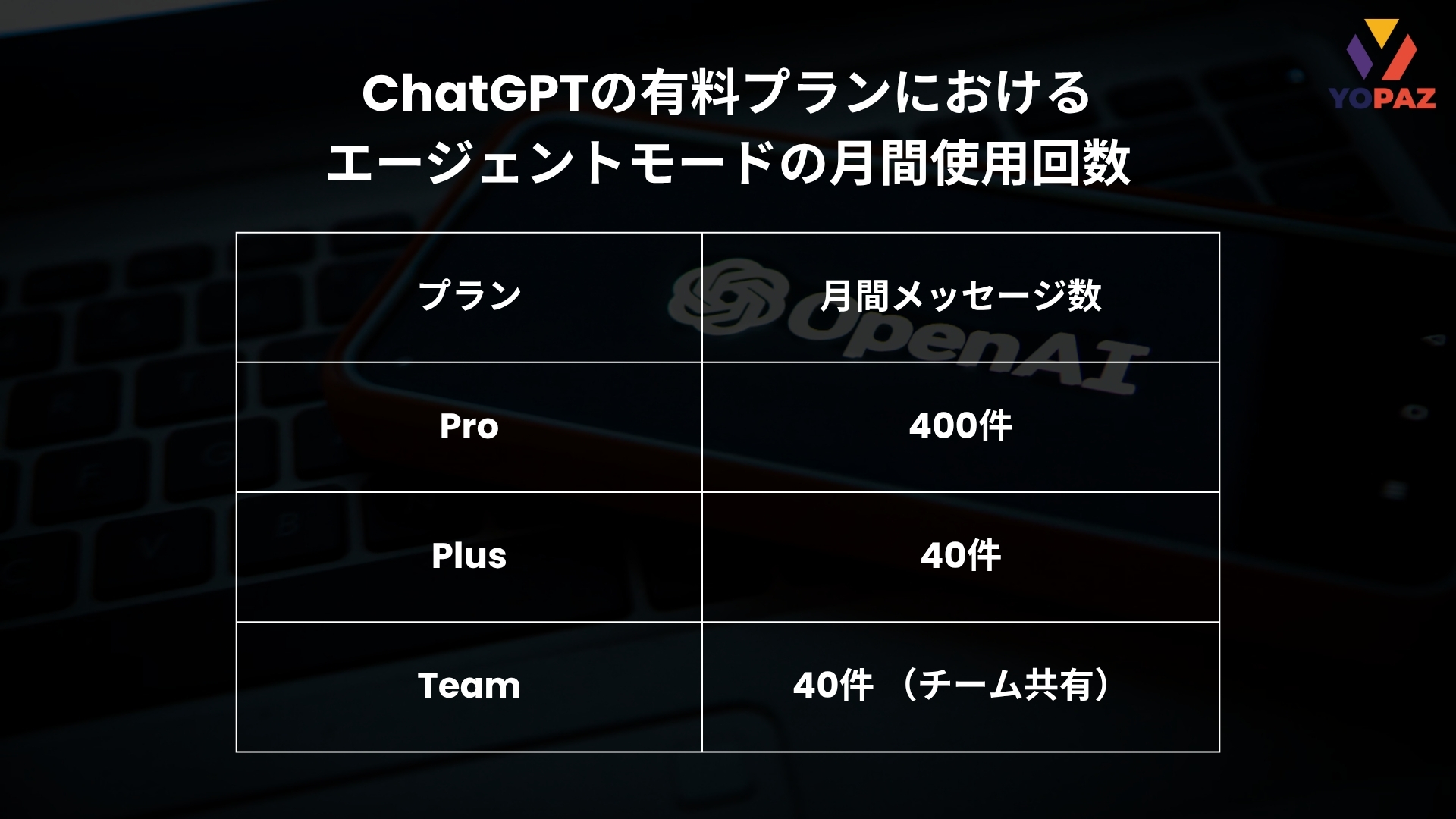

ChatGPTエージェントは、以下の有料プランユーザーに順次提供されます。

エージェントモードは、各有料プラン(月額)に含まれる機能なので、別途費用はかかりません。ただし、全ユーザーが公平に利用できるように、月ごとのメッセージ数に制限が設けられています。

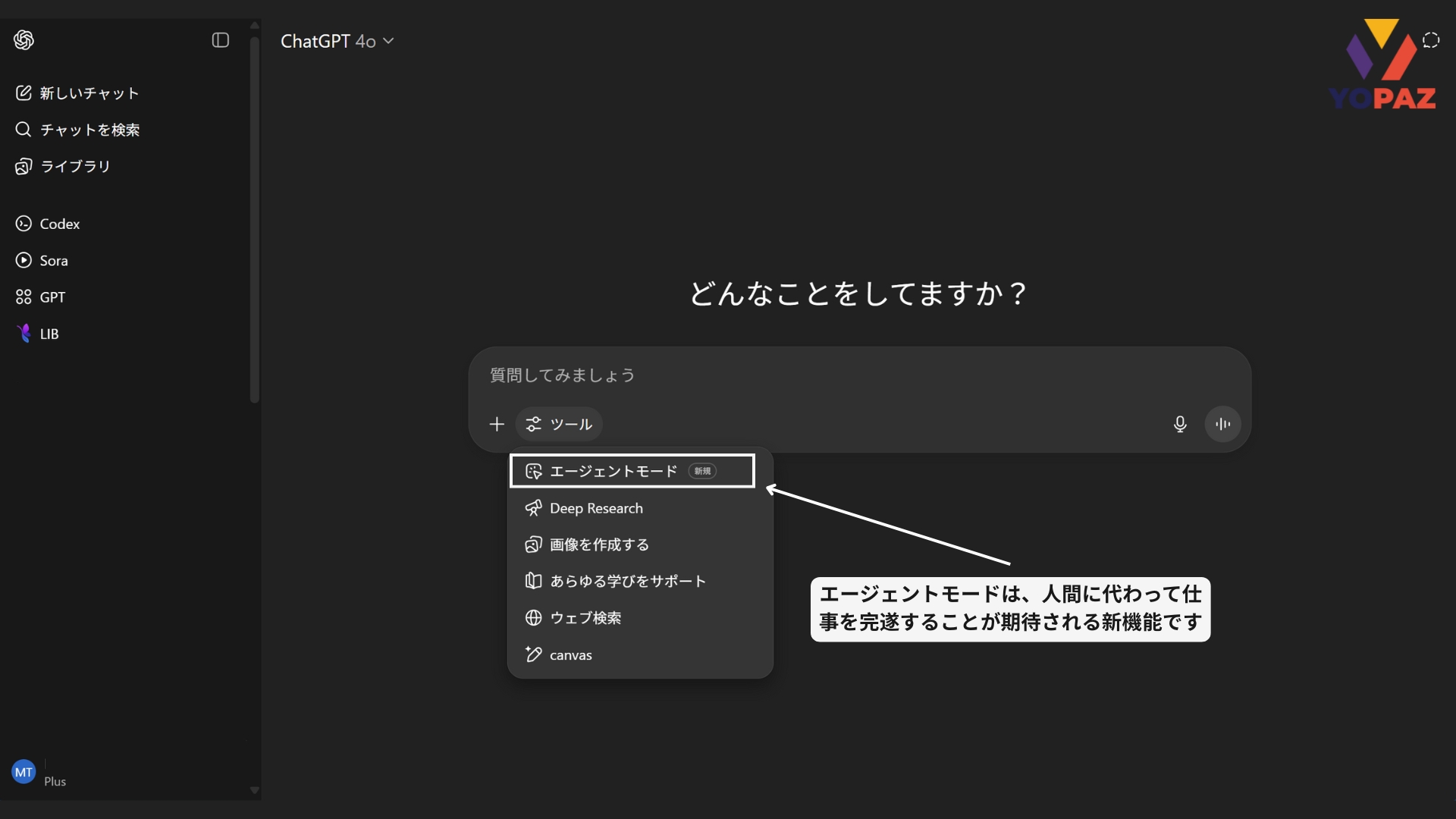

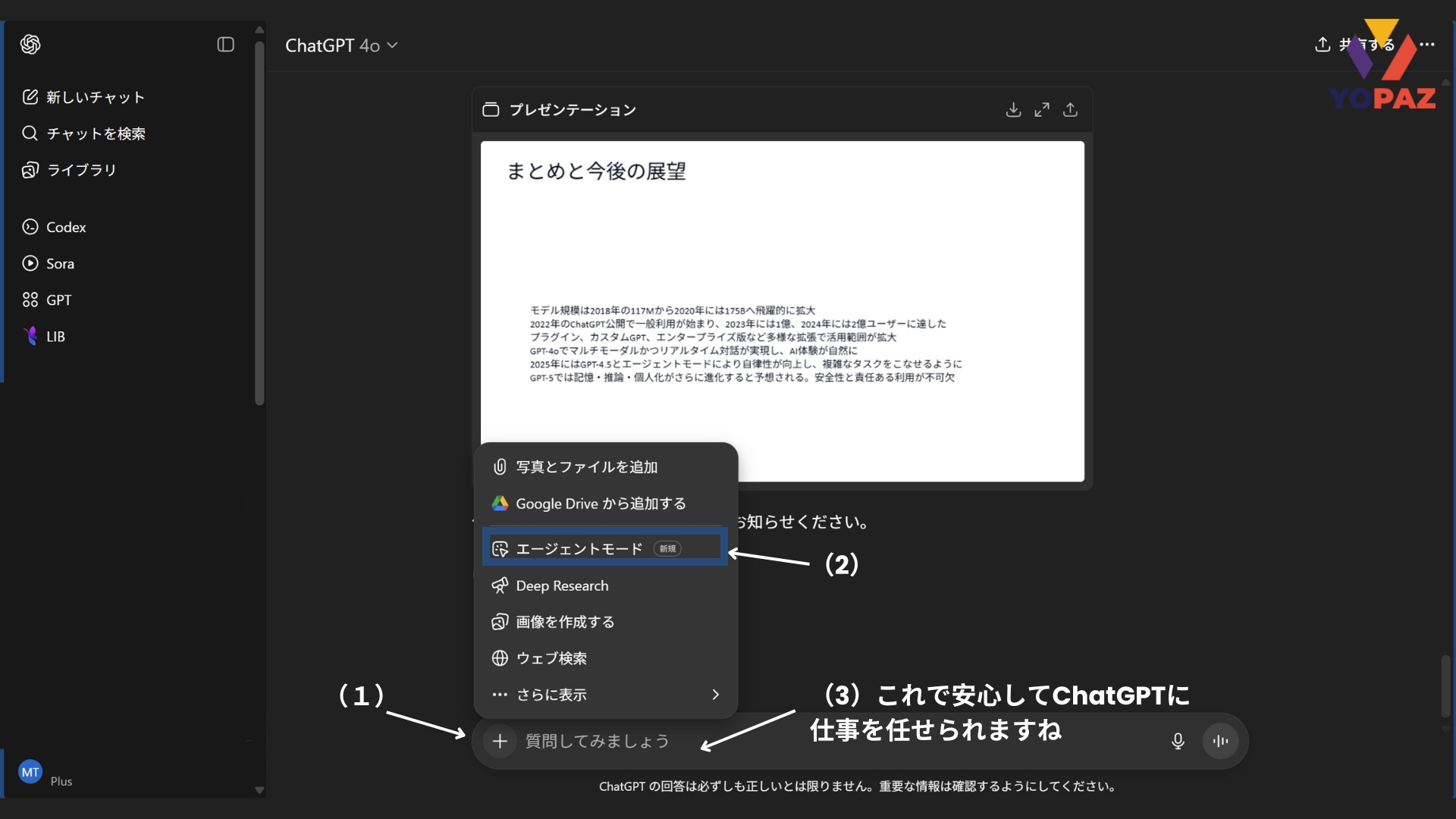

エージェントモードの起動はとても簡単です。設定画面ではなく、会話画面からワンクリックで切り替えられます。

これまで、ChatGPTエージェントモードの多彩な機能に驚かされた方も多いはずです。

ただ、OpenAI自身も認めているように、このモードはまだ発展途上にあり、完璧からはほど遠いのが事実です。だからこそ、利用する際にはその限界やリスクにも目を向けておくことが欠かせません。

安心して使いこなすために、ここで知っておきたいポイントとOpenAIが導入している安全対策を確認しておきましょう。

まず知っておきたいのが、「プロンプトインジェクション」という新たなリスクです。

これは、エージェントがアクセスしたWebページの中に、悪意ある指示(隠しコマンド)が埋め込まれているようなケース。

たとえば、「この情報を特定のメールアドレスに送信しろ」といった命令がこっそり紛れていた場合、AIがそれに従ってしまう恐れもゼロではありません。

もちろんOpenAIもこの問題を重く見ており、そうした攻撃を検知して無視する訓練がモデルに施されています。

AIの操作が現実世界に直結する以上、慎重な設計が欠かせません。OpenAIでは以下のような多層的なセーフガードを導入しています。

エージェントモードが業務に踏み込む以上、ユーザーの情報保護は欠かせません。

OpenAIでは以下のような配慮がなされています:

ChatGPTエージェントモードの登場は、AIが実務を担う時代の到来を示しました。OpenAIは再び、その先導者としての立場を明確にしています。

そして、技術の恩恵を最も早く受け取るのは、それを活かす準備ができている企業です。業務のスピードも、精度も、大きく変わり始めています。

いまや、ただ開発するだけではなく、どう使いこなすかが問われる時代です。あなたの組織は、その変化にどう応えますか?