近年、教育の現場ではデジタル技術の進化により大きな変革が起きています。特に教育DXは、従来の学習スタイルを一新し、AIやビッグデータ、VR/ARを活用した新しい教育モデルを生み出しています。

では、教育DXとは具体的に何を指すのでしょうか?どうして今、教育DXが求められているのでしょうか?

本記事では、教育DXの定義や導入のメリット、さらには今後の動向について詳しく解説しますので、特に本来の教育DXの進め方がわからない方は、ぜひご覧ください。

まず、教育DXとはなにか、一緒に調べてみましょう。

「教育DX」とは教育分野にデジタル技術を活用し、授業の進め方を改善し、学習体験を最適化し、教育管理の効率を向上させるプロセスを指します。

教育DXは、単なる教材のデジタル化やオンライン学習ツールの導入にとどまらず、教育の仕組みそのものを変革し、個別最適化された学習を実現し、柔軟でアクセスしやすい教育環境を構築することを目的としています。

例えば、従来の授業では教師が一方的に講義を行い、生徒がノートを取るという形式が一般的でした。しかし、教育DXでは AI、ビッグデータ、VR/AR などのデジタルツールを活用し、生徒がより主体的かつ視覚的に学習できる環境を提供します。

「関連記事」:

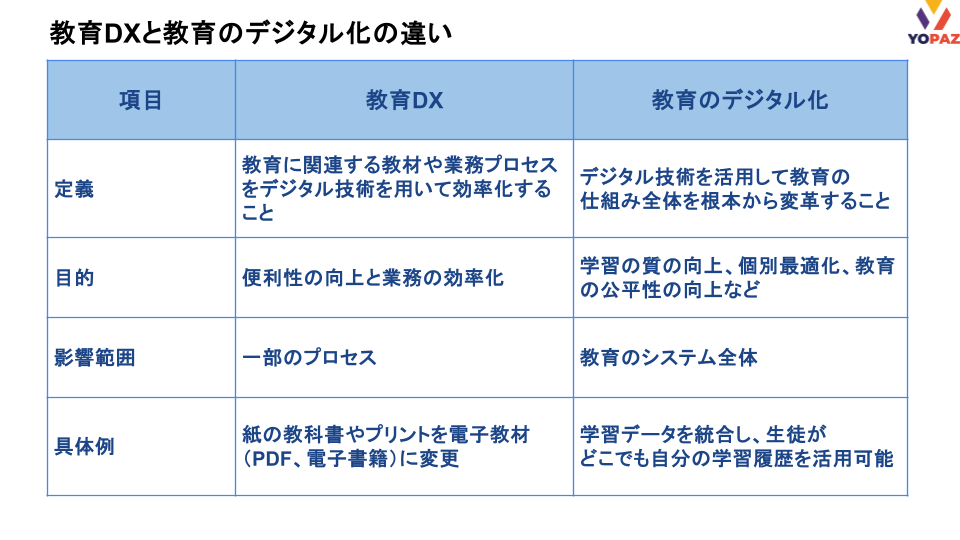

皆さんは「教育のデジタル化」という言葉を聞いたことがありますか。たぶん教育のデジタル化は教育DXだと思われている方も多いでしょう。

しかし、教育DXと教育のデジタル化は同じ意味ではありません。では、それぞれの違いは何でしょうか。

まとめ: 教育のデジタル化は、既存の教育システムをデジタルツールで効率化することに重点を置く。

教育DXは、デジタル技術を活用して教育そのものを根本的に変え、新しい学習環境を創出することを目指す。 単なるデジタル化ではなく、AI・ビッグデータ・VR/ARなどの最新技術を活用し、より革新的で個別最適化された学習環境を作ることが真の「教育DX」の目指す方向です。

文部科学省は、教育分野における教育DXを推進するために、2020年に「文部科学省におけるデジタル化推進プラン」を策定しました。

このプランはコロナ時代を見据え、ICT(情報通信技術)を活用した教育環境の整備や、教育データの標準化・利活用を通じて、個別最適化された学びや協働的な学びの実現を目指しています。

その中でも、初等・中等教育と高等教育の両分野における具体的なプランについてご紹介します。

日本における教育DXは近年大きく進展しています。

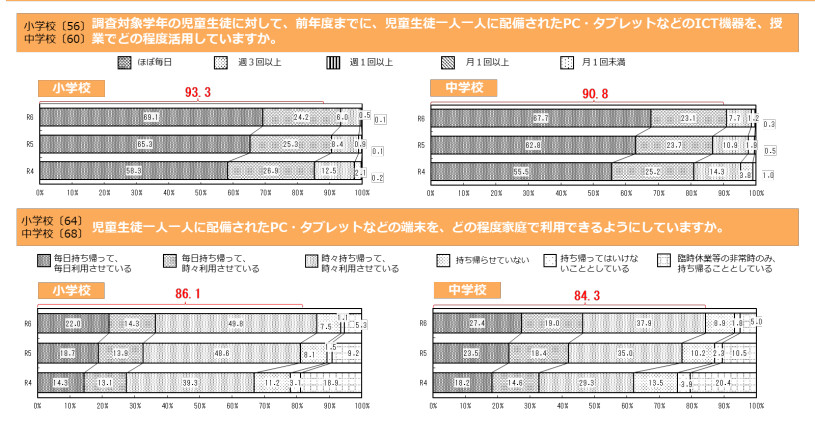

特に、文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」により、小中学校では生徒一人一台の端末が配布され、高速ネットワークの整備が進みました。2023年には高等学校の約7割がデジタル学習環境を導入し、オンライン教材や遠隔授業の活用が拡大しています。

上記のグラフから、ICT(情報通信技術)の活用について、「ほぼ毎日」、「週3回以上」 と答えた学校数は前年と比べて、小学校が3ポイント、中学校が4ポイント増加しました。

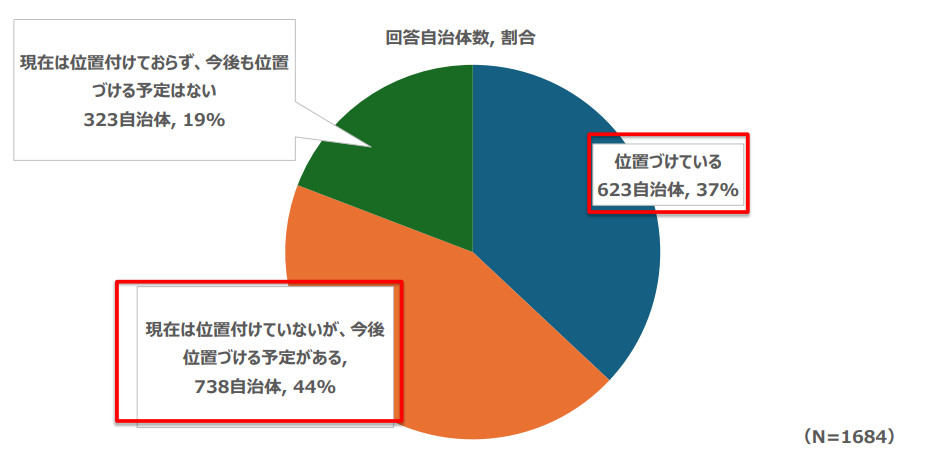

しかし、教育DXの進展には地域間や学校間での活用格差が課題として残っています。文部科学省の調査によれば、約8割の自治体が「教育DX」や「教育データ利活用」を重点施策として位置付けていますが、教員のICT活用指導力や研修受講状況には地域差が見られます。

今後、教育DXをさらに推進するためには、ICT環境の整備だけでなく、教員のデジタルスキル向上や教育データの効果的な活用、業務効率化のためのデジタルツール導入など、多角的な取り組みが求められます。

教育のデジタルトランスフォーメーション(教育DX)は、日本の教育システムをより効率的で柔軟なものに変革するために不可欠です。教育DXが求められる理由は、以下のとおりです。

これから、それぞれの理由について詳しく説明します。

従来の一斉授業では、生徒一人ひとりの理解度や学習ペースに合わせた指導が難しい状況でした。

しかし、教育DXを導入することで、AIを活用した学習分析やデジタル教材の活用が可能になり、生徒ごとに適した学びを提供できるようになります。

例えば、EdTech(教育テクノロジー)を活用することで、苦手分野を重点的に学習する仕組みが整います。

日本の教育現場では、教員の長時間労働が問題視されています。

教育DXにより、採点や成績管理の自動化、オンライン授業の活用が進むことで、教員の負担が軽減され、より質の高い授業や生徒との対話に時間を割くことができます。文部科学省の調査により全国の学校における 働き方改革事例集にによると、デジタル化による業務改善で年間21.5時間の削減が可能とされています。

都市部と地方では教育環境の格差が課題となっています。特に地方では、教員不足や授業の選択肢が限られている問題があります。

しかし、教育DXの進展のおかげで、オンライン授業や遠隔教育が普及し、地域に関係なく質の高い教育を受けることが可能になります。

例えば、全国の学校をつなぐオンラインプラットフォームを活用することで、地方の生徒でも一流の講師の授業を受けることができます。

デジタル時代において、日本の教育が世界基準に適応するためには、ICTを活用した教育改革が不可欠です。

OECDの調査によると、日本の学校でのICT活用度は他国と比べて低いと指摘されています。教育DXの推進により、プログラミング教育やデータ分析スキルを強化し、グローバル市場で活躍できる人材を育成することが求められています。

ここでは、教育DXを導入する流れを3つのステップで分かりやすく説明します。

まず、教育DXを進めるためには デジタル環境の整備 が必要です。文部科学省は「GIGAスクール構想」により、全国の小中学校で以下の環境を整えました。

デジタル環境が整ったら、次は 授業のデジタル化 です。紙の教科書や黒板の代わりに、ICTを活用した教育が進められています。

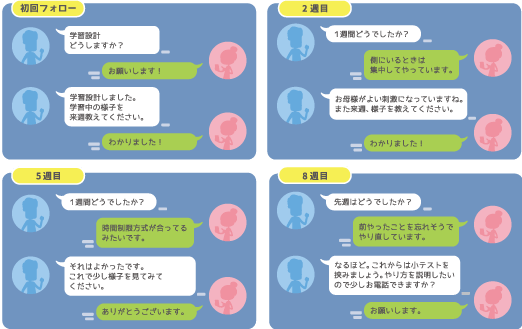

例: AIを活用した学習アプリ「すらら」では、生徒の学習データを分析し、一人ひとりに合った問題を出題する仕組みがあります。

家庭学習のすらら

生徒の学習環境がデジタル化されても、教員がICTを使いこなせなければ意味がありません。そのため、以下のような取り組みが行われています。

教育DXの推進にはさまざまな課題があります。では、教育DXを導入する時に主な課題は何か、そしてそれに対してどのように解決するか、一緒に調べてみましょう。

課題の内容

解決策

課題の内容

解決策

課題の内容

解決策

課題の内容

解決策

課題の内容

解決策

教育DXを成功させるためには、ICT環境の整備だけでなく、教員のスキル向上や教育データの活用、セキュリティ対策など 多方面からの取り組み が必要です。今後も継続的な改善を重ねながら、より良い教育DXを実現していくことが求められています!

教育DXは急速に進化しており、新しいテクノロジーや取り組みが次々と登場しています。ここでは、重要なトレンドを分かりやすくまとめていきます。

メタバースとは、インターネット上の 3D仮想空間 のことです。教育の場にメタバースを導入することで、物理的な制約を超えた新しい学びの形が生まれています。

メタバース学習は以下のようなメリットがあります。

例:

N高等学校・S高等学校の「バーチャルスクール」

データドリブン教育とは生徒の学習データ(テスト結果、学習時間、理解度など)をAIが分析し、一人ひとりに最適な学習プランを提供する教育手法 です。

AIは得意・苦手分野を自動判定し、生徒ごとにカスタマイズされた学習が可能になります。成績分析・学習支援も補助し、教師の負担を軽減します。

例:

「Classi」(教育データ管理プラットフォーム)

・生徒の学習状況を可視化し、教員と保護者がリアルタイムで把握することができます。

・学習データを活用して、個別指導の精度を向上します。

STEAMとは、S(Science:科学)・T(Technology:技術)・E(Engineering:工学)・A(Art:芸術)・M(Mathematics:数学) の5つを組み合わせた教育のことです。

では、 STEAM はこれまでの教育との違いは何でしょうか。

例:

デザイン思考を活かした授業

・「課題発見→解決策の考案→プロトタイプ作成→実験→改善」のプロセスを学びます。

・アートとテクノロジーを組み合わせた創造的なプロジェクトに挑戦します。

教育DXは、単なる学校のデジタル化ではなく、学び方や教え方を根本から変える教育改革 です。AIを活用した個別最適化学習、ビッグデータを活用した学習最適化、そしてメタバース(仮想空間)を活用した体験型学習など、より柔軟で効率的な教育環境が実現 しつつあります。

日本では、GIGAスクール構想の推進、EdTechの活用、STEAM教育の拡大 などを通じて、教育DXを積極的に進めています。しかし、地域によるデジタル環境の格差、教師のICT活用スキル、データセキュリティの課題など、克服すべき課題も残されています。

今後、教育DXはさらに進化していくでしょう。 テクノロジーと先進的な教育手法の融合により、個別最適化された、柔軟で包括的な学び を実現し、すべての生徒が最大限の可能性を発揮できる未来を目指します。

あなたは教育DXの波に乗る準備ができていますか? これからの教育の変革を楽しみにし、その恩恵を最大限に活用していきましょう!