日本企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する一方で、国内IT人材の不足が深刻化する中、オフショア開発は重要な戦略の一つとして注目されています。しかし、その成功には、適切な契約形態の選定が不可欠です。

本記事では、オフショア開発における代表的な2つの契約形態「請負契約」と「ラボ契約」について、コスト、柔軟性、マネジメント、プロジェクト管理体制など、さまざまな観点から比較・解説します。

また、それぞれの契約形態が最も効果を発揮するケーススタディも紹介し、自社の目的やプロジェクト規模、体制に応じた最適な選択をサポートします。

オフショア開発を導入する際の意思決定を支援する、リスク低減のための実践的な参考資料です。

主なポイント

- 国内のIT人材不足が、オフショア開発需要を加速中

日本企業にとって、海外リソースの活用はDX推進の鍵となりつつあります。 - 請負契約は「成果物ベース」、ラボ契約は「人材のリソースベース 」

契約形態によって、プロジェクト管理の柔軟性や責任範囲が大きく異なります。 - 短期集中型なら請負、長期的パートナーシップならラボが有効

目的や体制に応じて、契約形態を戦略的に選ぶ必要があります。 - コストだけでなく、運用の自由度や品質管理体制にも注目を

特にラボ契約では、自社内と同等レベルの開発体制構築が可能です。 - 契約選定を誤ると、納期遅延や品質リスクを招く恐れも

導入前に、自社の体制と課題を客観的に見直すことが成功の第一歩です。

| 目次 1.オフショア開発とは? 2.請負契約の特徴とメリット・デメリット 3.ラボ契約の特徴とメリット・デメリット 4.それぞれに相性の良い案件 5.まとめ |

1.オフショア開発とは?

1.1 オフショア開発の基本概念とその背景

「オフショア開発」とは、ソフトウェア開発業務を海外の外部委託先に発注するビジネス手法です。主にコスト削減、開発スピードの向上、人材確保の観点から導入されており、日本国内のIT人材不足が深刻化する中で、多くの企業が注目しています。

このアプローチは2000年代初頭から注目されてきましたが、近年は単なる「コストカット手段」から、「戦略的パートナーシップ構築」へと進化しつつあります。特にベトナム、フィリピン、インドなどのアジア諸国は、技術力とコスト競争力を併せ持つ拠点として、継続的に高い需要を維持しています。

関連記事:

1.2 オフショア開発の目的と導入の狙い

では、なぜ企業はオフショア開発を選ぶのでしょうか?主な目的は以下の通りです:

- コスト最適化:国内開発に比べて人件費が抑えられる

- 人材確保:国内では難しいエンジニア確保を、海外で実現

- 開発リソースの拡張:スピーディなプロダクト展開に貢献

- 24時間体制の開発:タイムゾーンの違いを活用した開発効率化

また、近年は単なる「業務委託」にとどまらず、DX推進やAI導入、アジャイル開発など、戦略的な変革を支える手段としての位置づけも強まっています。

1.3 国内開発との違いと注意点

オフショア開発には多くの利点がある一方で、国内開発とは異なる特性が存在します。たとえば、

- 言語・文化・商習慣の違い

- セキュリティや情報管理に関する懸念

- 仕様伝達の難しさや認識ズレ

こうした課題を乗り越えるためには、「どのような契約形態で、どのような体制で取り組むか」の設計が非常に重要です。特に、請負契約とラボ契約の選択は、プロジェクトの成功に直結します。

本記事では、この2つの契約形態に焦点を当て、目的に応じた使い分けの視点をご提供します。

2.請負契約の特徴とメリット・デメリット

オフショア開発で「請負契約」を検討しているが、自社に本当に合っているのか不安——そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

請負契約は、特定の成果物に対して費用と納期を明確に設定できる一方で、仕様変更や柔軟な対応には制約が生じます。本セクションでは、請負契約の基本構造から、導入時に注意すべきポイントまでを整理し、導入判断の参考になる実務的な視点を提供します。

2.1 請負契約とは何か?

請負契約とは、成果物の納品責任をオフショア開発会社が負う契約形式です。プロジェクトの要件定義や仕様が明確で、納品物の完成をもって報酬が支払われる仕組みです。

この方式の大きな特徴は「完成責任の所在が明確」であること。発注側が仕様を確定すれば、一定の品質で成果物を受け取れるという安心感が得られる点にあります。ウォーターフォール型の開発に向いているといえるでしょう。

2.2 メリット:成果物ベースで管理が明確

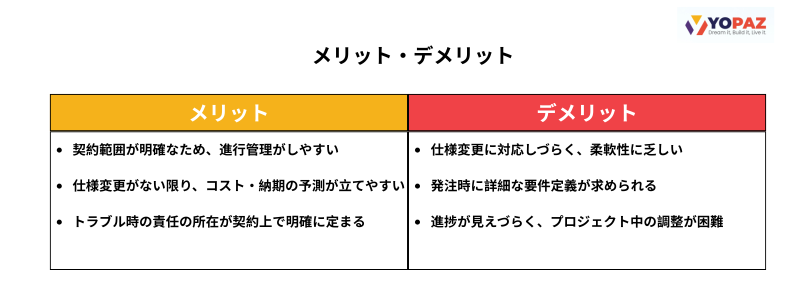

請負契約の主なメリットは以下の通りです:

- 契約範囲が明確なため、進行管理がしやすい

- 仕様変更がない限り、コスト・納期の予測が立てやすい

- トラブル時の責任の所在が契約上で明確に定まる

特に、社内にITマネジメントのリソースが限られている企業にとっては、プロジェクト管理を外部に委ねやすい構造であることも利点です。

2.3 デメリット:柔軟性の欠如とコミュニケーションの難しさ

一方で請負契約には以下のような課題も伴います:

- 仕様変更に対応しづらく、柔軟性に乏しい

- 発注時に詳細な要件定義が求められる

- 進捗が見えづらく、プロジェクト中の調整が困難

アジャイル型の開発が主流となるなかで、仕様が流動的なプロジェクトや、UX/UIの改良を重ねながら進めたいケースには不向きな側面があります

3.ラボ契約の特徴とメリット・デメリット

近年、ITアウトソーシングの手法として注目を集めているのが「ラボ契約」です。従来の受託開発とは異なり、クライアント企業が専属の開発チームを長期的に確保し、柔軟かつ継続的なプロジェクト推進を可能とする点で、特にDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する企業から高い関心を集めています。

急速に変化する市場ニーズや技術トレンドに対応するためには、開発スピードと柔軟性、そしてコスト最適化が重要な要素となります。こうした中で、ラボ契約は単なるコスト削減手段にとどまらず、戦略的なIT活用を実現するための有効な選択肢として再評価されつつあります。

3.1 ラボ契約とは何か?

ラボ契約(ラボ型開発)とは、一定期間にわたり開発チームを専属で確保する契約方式です。月額で契約されるケースが多く、「時間とスキルを借りる」ことに重きが置かれています。

この方式の要点は「柔軟性」と「継続性」です。仕様が都度変化する案件や、プロダクトの成長に合わせて段階的に開発する場合に適しています。また、チームの知見が蓄積されるため、長期的な関係構築にも向いています。

3.2 メリット:柔軟性とナレッジ蓄積

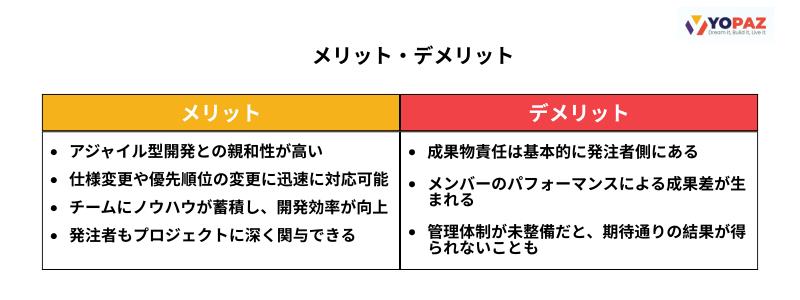

ラボ契約の利点は以下のように整理できます:

- アジャイル型開発との親和性が高い

- 仕様変更や優先順位の変更に迅速に対応可能

- チームにノウハウが蓄積し、開発効率が向上

- 発注者もプロジェクトに深く関与できる

特に、自社サービスを展開している企業にとっては、社内チームのような密な関係性で進行できる点が強みです。

3.3 デメリット:管理負荷と成果責任の不明瞭さ

とはいえ、ラボ契約にも以下のような課題があります:

- 成果物責任は基本的に発注者側にある

- メンバーのパフォーマンスによる成果差が生まれる

- 管理体制が未整備だと、期待通りの結果が得られないことも

つまり、社内にPMやブリッジSEが存在しない場合は、逆にリスクが高くなる可能性もあるため注意が必要です

4.それぞれに相性の良い案件

4.1 プロジェクトタイプ別に最適契約を選ぶ

請負契約とラボ契約はどちらが優れている、というものではありません。重要なのは、プロジェクトの性質や組織の体制に合わせて契約形態を選ぶことです。

プロジェクトの特性 | 推奨される契約形態 |

要件が固定・納期厳守 | 請負契約 |

要件が流動的・長期開発 | ラボ契約 |

自社にITマネジメントの知見が少ない | 請負契約 |

自社でプロジェクト管理が可能 | ラボ契約 |

このように、目的に応じた戦略的な契約形態の選定が成功のカギとなります。

4.2 ハイブリッド型の契約という選択肢

最近では、初期開発は請負で行い、その後の運用・改修フェーズをラボ契約に切り替えるといったハイブリッド型の契約も注目されています。初期段階ではスピードと完成責任を重視し、長期フェーズでは柔軟性と継続性を確保する戦略です。

このような柔軟な契約運用ができるベンダーと組むことも、オフショア開発成功の一要因といえるでしょう。

5.まとめ

オフショア開発における契約形態の選択は、単なる業務上の形式ではなく、プロジェクト全体の品質・スピード・柔軟性に直結する戦略的な意思決定です。請負契約には明確な責任分担と予測可能性、ラボ契約には継続的な価値創出と俊敏性という強みがあります。

大切なのは、開発の目的や体制に即して適切な選択を行うこと。そして、必要に応じてハイブリッド型の活用や、ベンダーとの対話を通じて契約を進化させていく柔軟な姿勢が求められます。

オフショア開発を単なるコスト削減の手段ではなく、競争力の源泉として活用するために、最適な契約形態を見極めていくことが重要です。自社にとって最適な契約形態を見極め、グローバルな開発体制を構築していく視座を持ちましょう。