日本のEC市場は近年急成長しており、それに伴い物流の役割もますます重要になっています。特に、消費者の期待が高まる中、スムーズで効率的な物流システムの構築は、ECビジネスの成長を支える鍵となります。そこで注目されているのが 電子物流(E-Logistics) と EC物流(E-Commerce Logistics) です。

電子物流は、デジタル技術を活用して物流全体を最適化する仕組みであり、EC物流は、特にオンライン販売に特化した物流プロセスを指します。しかし、これらの物流にはさまざまな課題があり、解決策の導入が求められています。本記事では、電子物流とEC物流の違い、直面する課題、そしてその解決策について詳しく解説します。

もし詳細なプロセスよりも最新の動向に興味がある方は、こちらをクリックして電子物流とEC物流とは?課題や解決策を解説!

電子物流とEC物流とは

EC市場の拡大に伴い、物流の重要性が増しています。電子物流(E-Logistics) はデジタル技術を活用してサプライチェーン全体を最適化し、EC物流(E-Commerce Logistics) はオンライン販売専用の物流に特化しています。どちらも効率向上を目的としていますが、それぞれ異なる特徴を持っています。詳しくは次のセクションで解説します!

電子物流とは、IT技術やインターネットを駆使し、物流業務の効率化・最適化を図る仕組みです。例えば、AIを活用した需要予測や、自動倉庫システム(WMS)による在庫管理の自動化などが挙げられます。電子物流には、プロセスの自動化(WMS、TMS、AI)、リアルタイム追跡(GPS、RFID、IoT)、関係者間のデータ統合、迅速な配送対応、そしてデータ分析によるサプライチェーンの最適化が含まれます。これにより、配送スピードの向上、コスト削減、物流の円滑化が実現し、デジタル時代において不可欠なトレンドとなっています。

近年、AIを活用した需要予測が物流や小売業界で注目されています。例えば、コンビニエンスストアチェーンのローソンは、人工知能(AI)を活用したシステムを導入し、販売データ、配送時間、地域の天候条件を分析しています。このシステムは、適切な価格を提案することで販売促進を図り、食品ロスの削減に貢献しています。その結果、各店舗の総利益は0.6%増加し、食品ロスによるコストは2.5%削減されました。

Eコマース物流 (E-Commerce Logistics)とは、オンライン取引を支援するためのサプライチェーン管理および運営システムです。これには、在庫管理、注文処理、梱包、輸送、そして顧客への配送までのすべてのプロセスが含まれます。

Eコマース物流は、倉庫管理システム(WMS)、人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)、ビッグデータ(Big Data)などの最新技術を活用してプロセスを最適化します。これにより、Eコマース企業は配送速度を向上させ、コストを削減し、顧客体験を向上させることができます。オンラインショッピングの急成長に伴い、 Eコマース物流は柔軟かつ効率的なサプライチェーンを確保する上で、ますます重要な役割を果たしています。

「関連記事」: ECサイトの構築方法!それぞれのメリット・デメリットを解説

電子商取引(EC)の発展に伴い、物流の形態も進化しています。その中で、電子物流(E-Logistics) と EC物流(E-Commerce Logistics) は重要な役割を担っています。しかし、この二つの概念は混同されがちです。

電子物流は、物流全体をデジタル技術で最適化する仕組みであり、EC物流は特にオンライン販売向けの物流プロセスを指します。では、具体的にどのような違いがあるのでしょうか?次のセクションで詳しく解説します。

|

項目 |

電子物流 |

Eコマース物流 |

|

定義 |

デジタル技術を活用して物流を管理・最適化するシステムで、さまざまな業界に適用される。 |

EC(電子商取引)向けに特化した物流で、商品の配送・受け渡しプロセスを中心に管理する。 |

|

範囲 |

製造、流通、輸送、倉庫管理など、幅広い業界をカバーする。 |

ECに特化し、オンライン販売における物流業務に限定される。 |

|

主な業務 |

倉庫管理、輸送、貨物追跡、サプライチェーン最適化、情報システム統合。 |

注文処理、在庫管理、梱包、配送、顧客への直接配送。 |

|

活用される技術 |

WMS(倉庫管理システム)、TMS(輸送管理システム)、AI、IoT、ビッグデータなどを活用し、サプライチェーン全体を最適化する。 |

配送スピードの向上、顧客体験の向上、倉庫・輸送の最適化を目的に最新技術を導入。 |

|

対象企業 |

製造業、小売業、運送業、サプライチェーン全体の管理を行う企業。 |

日本のEC企業(楽天、Amazon Japan、メルカリ、Yahoo!ショッピング など)。 |

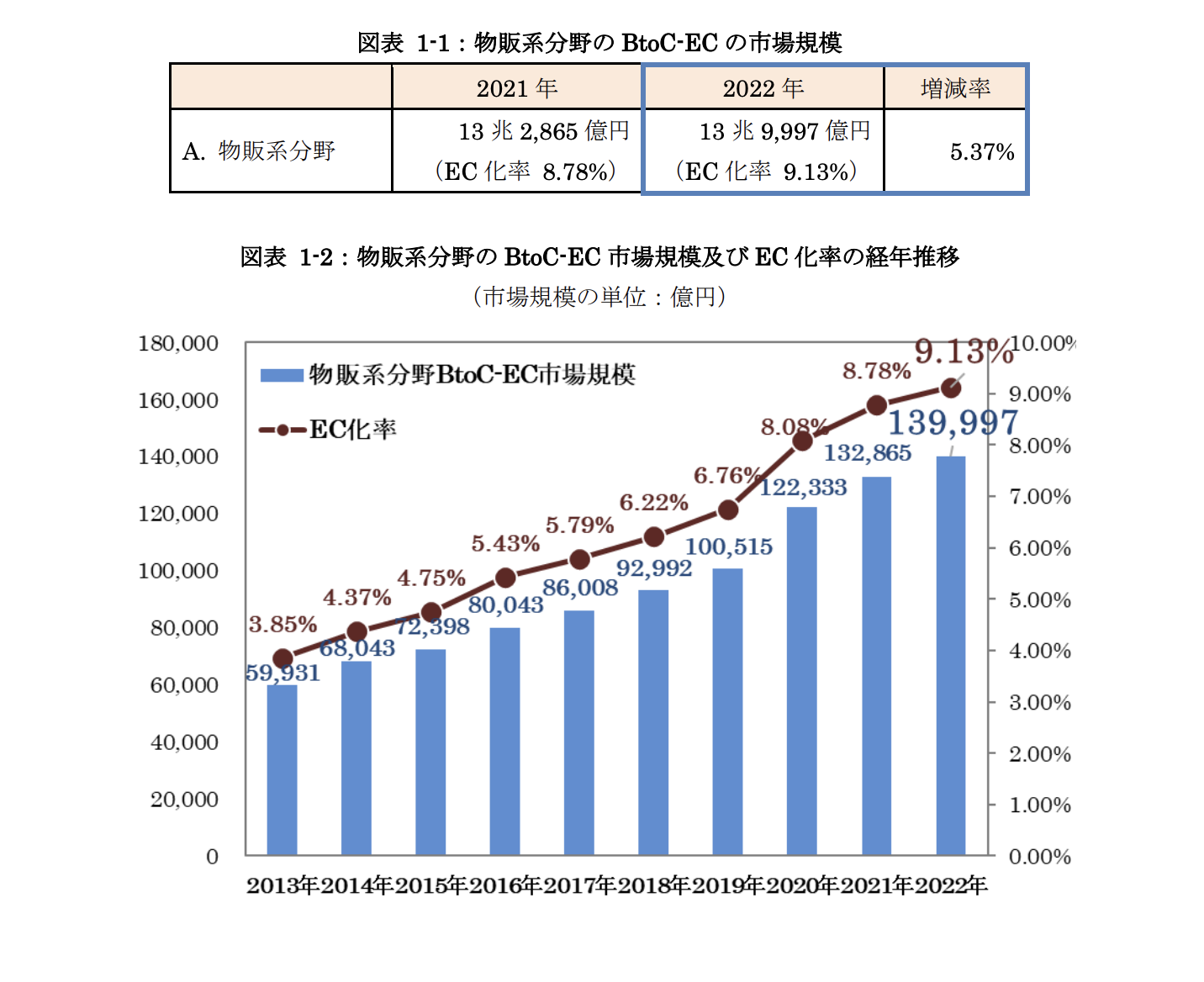

近年、EC市場の拡大に伴い、物流の効率化が求められています。その中で、電子物流 と Eコマース物流 の導入は、企業の競争力を高める重要な要素となっています。物販系BtoC-EC市場は前年の13兆2,865億円から7132億円増加し、13兆9,997億円に達した。成長率は5.37%となり、EC化率も前年より0.35ポイント上昇し9.13%に達した。

2020年と2021年は、新型コロナウイルスの影響により市場規模が大きく拡大したが、2022年は成長のペースが鈍化しつつも、依然として増加傾向が続いている。

「引用」:令和4年度 電子商取引に関する市場調査

電子物流 はデジタル技術を活用し、物流全体の最適化を図る仕組みであり、Eコマース物流 はEC事業に特化した物流プロセスを指します。これらを導入することで、コスト削減や配送の迅速化、在庫管理の最適化など、多くのメリットが期待できます。

では、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?次のセクションで詳しく解説します。

電子物流および Eコマース物流 の導入は、企業の業務効率を向上させるだけでなく、日本市場の厳しいサービス基準にも適応できます。さらに最適化したい場合は、お気軽にご相談ください。

「関連記事」: ECサイトの構築方法!それぞれのメリット・デメリットを解説

EC市場の拡大により、スムーズで効率的な物流の構築が求められています。特に、迅速な配送や正確な在庫管理は、顧客満足度を左右する重要な要素です。

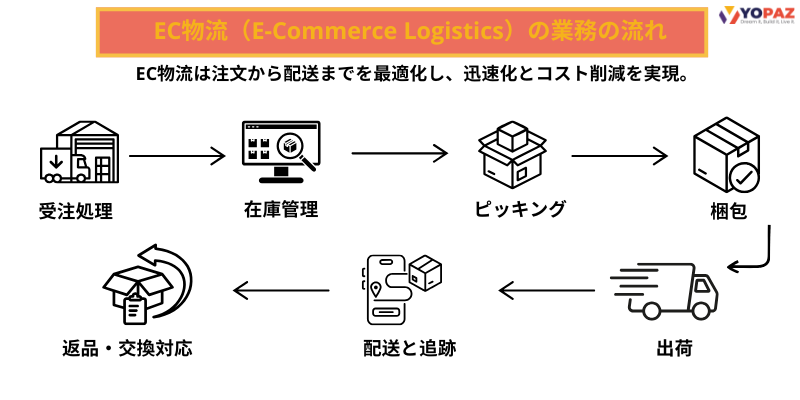

EC物流(E-Commerce Logistics) では、注文受付から商品の保管、ピッキング、梱包、配送、さらには返品対応まで、一連の流れがスムーズに行われることが求められます。各プロセスを最適化することで、配送スピードの向上やコスト削減が可能になります。

では、具体的にEC物流の業務はどのように進められるのでしょうか?次のセクションで詳しく解説します。

EC物流(E-Commerce Logistics)は、EC市場の成長とともにますます重要になっています。注文受付から配送、返品対応まで、各プロセスを最適化することで、迅速かつ正確な物流が実現できます。

効率的なEC物流の運用は、コスト削減だけでなく、顧客満足度の向上にもつながります。今後、技術革新と市場の変化に対応しながら、より高度な物流システムの構築が求められるでしょう。

近年、日本のEコマース市場は急速に拡大しており、それに伴いEC物流の重要性も増しています。しかし、配送の遅延、人手不足、コスト増加、在庫管理の複雑化など、さまざまな課題が企業を悩ませています。こうした問題を解決し、より効率的な物流体制を構築することは、EC事業の成功に直結します。

日本は世界でも有数のEC市場を持ち、楽天、Amazon Japan、Yahoo!ショッピングなどの大手企業が市場を牽引しています。しかし、ECの急成長に伴い、物流システムにはさまざまな課題が生じています。以下、日本における具体的な課題を紹介します。

日本のEC物流は、高度に発展しているものの、急激な需要増加に伴う課題に直面しています。これらの課題を解決するため、企業は倉庫の自動化、配送ルートの最適化、AIを活用したサプライチェーン管理を推進しています。今後は、ドローン配送や自動運転車の導入、非対面配送の拡大など、新たな物流技術がさらなる効率化を実現する鍵となるでしょう。

日本のEC物流は、スピード配送の要求、再配達の多発、人手不足、物流コストの上昇など、さまざまな課題を抱えています。これらの問題を解決するためには、最新の技術を活用し、物流の効率化を図ることが不可欠です。ここでは、日本のEC物流における具体的な解決策を紹介します。

課題:

解決策:

課題:

解決策:

課題:

解決策:

課題:

解決策:

日本のEC物流は、高度な技術を活用することで、これらの課題を解決できます。AI・ロボット・EVトラック・ドローンなどの最新技術を導入し、物流ネットワークを最適化することで、配送スピードの向上、コスト削減、労働負担の軽減を実現できます。今後も、より持続可能で効率的なEC物流の発展が求められるでしょう。

Eコマース(電子商取引)の急速な成長により、グローバル物流業界は大きく変革しています。消費者の購買行動の変化、迅速な配送ニーズの高まり、そしてテクノロジーの発展により、物流は絶えず進化を求められています。ここでは、Eコマースの主要なトレンドと、それが物流に与える影響について解説します。

トレンド:

世界のEC小売市場規模の推移

物流への影響:

トレンド:

アマゾンの「プライムナウ」は最短1時間で配送。

物流への影響:

トレンド:

Alibabaグループの物流部門であるCainiaoは、自律型配送ロボット「小蛮驢(シャオマンリュ)」を開発し、2020年9月から中国国内の学校や都市部のコミュニティで導入を開始しました。このロボットは、一度に約50個の荷物を運び、1回の充電で最大約100キロメートル走行し、1日最大500個の配達が可能です。2021年9月までに、52の都市で20万人以上の消費者に対し、累計100万件以上の注文を配達しました。

物流への影響:

トレンド:

DHLジャパンは、2023年中に国産小型商用EVトラック「日野デュトロ Z EV」18台と、三菱ふそう製「eCanter」1台を追加導入する計画を発表しました。これらの車両は、東京都内の集配業務に活用され、CO₂排出量削減に寄与しています。

物流への影響:

トレンド:

物流への影響:

Eコマースの進化に伴い、物流業界はより迅速かつ効率的なオペレーションを求められています。即日配送、物流の自動化、グリーン物流、分散型倉庫の導入など、最新のトレンドが物流の在り方を大きく変えています。今後もAI、ドローン、ブロックチェーンの活用が進み、より持続可能でスマートな物流ネットワークの構築が求められるでしょう。

Eコマースと物流の進化は、密接に結びついており、消費者のニーズの変化やテクノロジーの発展によって常に変化しています。E-LogisticsとEC物流の違いを理解し、それぞれの課題と解決策を把握することで、企業はより効率的な物流システムを構築し、競争力を高めることができます。

また、越境ECの拡大、迅速な配送への対応、物流の自動化、グリーン物流の推進などのトレンドを踏まえた戦略を採用することで、グローバル市場において持続可能な成長が可能となります。今後も物流業界はさらなる進化を遂げることが予想され、企業は最新の技術や市場動向を取り入れながら、柔軟な対応が求められるでしょう。